5月8日,华商报全媒体报道了宝鸡一男子在非急救转运中遭浙江牌照救护车临时加价一事,引发各方关注。

据了解,省卫健委目前已介入调查,同时要求相关医院自查自纠。记者调查了解到,黑救护车挤占非急救转运市场,正规公司门庭冷落,少有客源……

现状:正规非急救转运公司业务冷清

在西安市顺城南巷,有一家成立于1997年、较早开展正规非急救转运业务的企业——西安家庭医生呼叫中心有限责任公司(以下简称中心)。简介显示,其曾多次在西北及全国执行大型长途转运等任务,转诊危重患者达3.6万余次。然而,近年来由于大量非正规救护车辆对市场的挤占,其非急救转运业务已非常惨淡。

中心负责人李先生介绍,公司所属的、所有参与非急救转运的车辆,都是经西安市卫健委审批核验过的、拥有医疗资质的救护车,疫情之前,由于非急救转运的需求较大,公司调度中心每天都会派出去20多辆车,但疫情之后,因众多转运公司的成立,使得非急救转运业务市场遭到挤占,中心业务骤减,如今“一天派出去一两辆都算是好的,有时一天就能派出去一辆……”。

“我们执行的是一口价,没有加价这回事”,李先生说,此外,中心要添置救护车,须按“指标”才行,即依照床位多少向西安市卫健委申请,有了批复才能去采购。他告诉华商报大风新闻记者,非急救转送业务是公司的一大业务,其中市内业务占到公司的30%,市外业务占70%,成立至今,在中心转送的非急救患者中,最远到过*、海南以及东北。但由于非正规救护车的恶性竞争,目前中心在这一业务上已相当承压。

其介绍,疫情后西安市成立的多家转运公司,均是被非急救转运的巨大市场需求吸引而来。但这些公司并非医疗机构,其采购转运救护车辆也不会向市卫健委报批,实际上就等同于一般运输车辆。“只是将车辆喷成与正规救护车相似的外观,然后办理车辆手续,就能上路揽客了。”李先生介绍,这些车辆中,挂外省车牌的不少,仅他见过的就有新疆、河南、江苏、山东、湖北、青海、黑龙江等多个地方的。

“这些车辆主要通过发卡片的形式,招揽业务。”李先生称,这些没有医疗资质的非法救护车辆,平时就停放在各大医院附近,他们通常会以低价吸引客源,然后再中途加价获得收益。而患者一般很难从外观上分辨其与正规救护车的差别,更不会查验车辆有无资质。

李先生表示,非急救转运业务有着非常大的需求,仅粗略估算,其市场潜力在1亿元左右。就面临的困境,中心也曾向省市卫生管理部门反映过,但结果总是“检查时,这些车没了;等检查一过,就又出来了。”很难从根本上禁绝。

对此,他建议有关方面可以借鉴山西的经验,通过“锁户”的办法来整顿市场。即通过天眼锁定区域内的救护车辆,责令车主按期用医管部门的审批件到交管部门再“开户”,过期不办的不再允许运营,这样或许可以有效地实现非急救转运市场的清理和整顿。

网友:也遇到过类似黑救护车加价

数据显示,我国每年非急救转运需求高达百万人次,但服务供给却明显不足。目前全国仅9个省(区、市)的10余座城市,建立了120急救与962120等非急救转运工作的分类,且不同城市的非急救转运 *** 号码都不相同。由于缺乏明确的法律规范和监管机制,大量私营救护车在未经任何行政许可的情况下涌入非急救转运市场。这些“黑救护车”趋利而来,攫利而去,不仅存在着收费混乱,漫天要价、坐地起价等乱象,更重要的是,许多“黑救护车”设备简陋,甚至缺乏必要的急救设施,从业人员不具备专业资质,既无法在转运过程中为患者提供有效的医疗支持,也会严重威胁患者生命安全。此外,一些“黑救护车”长期挂靠某些医院,通过拉关系构建利益同盟,以低价揽客坐地加价,甚至伪造证件规避监管,这都给消费者带来了潜在的安全隐患。

华商报5月8日的报道也被央视网、红星新闻等媒体纷纷转载,反响强烈。众多网友热议,非急救转运中的不法救护车加价现象,近年来屡屡发生,只有挖出隐藏在合法面纱下的灰色产业链,重拳击碎牟利者的“七寸”,才能彻底杜绝“黑救护车”的存在,推动非急救转运的健康发展。

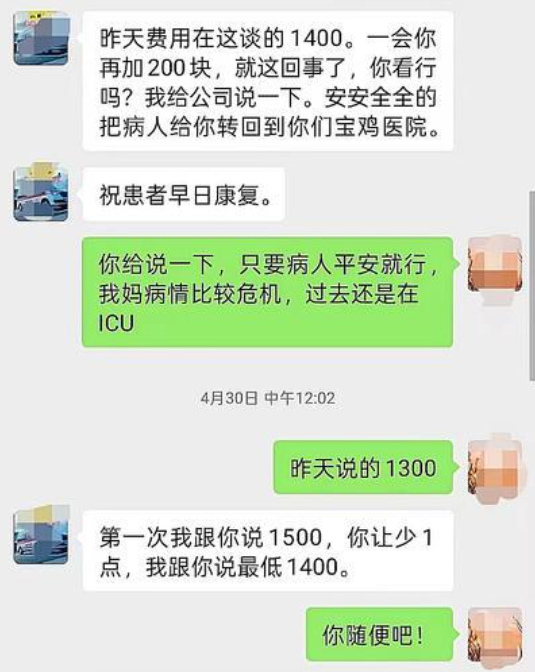

辽宁网友楠海风云说,他有过遭黑救护车加价的经历,“说好的价格,不但涨了200元,最后还要强行推销氧气瓶”;广西网友瑶山善行英子称,自己也经历过不法救护车乱加价的事情,“老人家在车上,我们开小车在救护车后面跟着,一路上就在原来的2200元上面,坐地起价加了1500元,到地了又变成了3700元,结果说这个数字不吉利,最终要了3800元。”一位湖北网友也称,其家人有次在转运途中,也遇到了黑救护车加价——“150公里要5000块钱,还是先交钱再走”。

有网友评论,整治“黑救护”难在取证。许多受害者因急于救治亲人,往往被迫妥协,事后又因缺乏证据而难以 *** 。还有网友认为,更根本的问题在于监管的滞后与协作不足。卫生、交通职责不清是真实存在的。就如宝鸡的周先生投诉外地“黑救护”时,多地热线相互推诿,给出“外地车辆管不了”的答复。而一些“黑救护”通过伪造资质、改装车辆、勾结医院内部人员等手段,明目张胆地从事非法运营,扰乱市场秩序。

记者:在某三甲病房接到过类似小卡片

有西安网友反映,很多不法救护车的联系 *** ,都是通过印在小卡片上在病房传播的,有的也会出现在急诊科的候诊区或卫生间内。由于“医院的正规救护车不愿意去西安以外接送病人,借口都是没车,而正规救护车只接受120指派,多少钱都不去外地,所以最后还是不得不找卡片上的车”。

此前,记者暗访时,也在部分医院内发现过救护车的小卡片,有的是一些人在医院门口发放,有的则出现在医院厕所门后面,有的卡片甚至出现在护士台。只要患者询问,就有医生或者护士提供这类非正规救护的联系方式。

几天前,在西安某三甲医院病房,记者就接到过这样一张卡片,卡片宣称“全国各地救护车护送、省内外接送”并可以“代开国家正式*”,还列明了新车配有担架、微量泵及电动呼吸机、吸痰器。记者按卡片上的号码“1872990XXXX”拨过去,接 *** 的男子得知记者打算送病人去商洛后表示,“全国各地都可以接送”,并表示自己是正规公司,称该距离接送费用为一口价800元,“绝不坐地起价、加价”;但当记者问*怎么开、公司名称为什么时,对方明显提高了警惕性,反问记者问这干吗,说保证把人送到就行了。后记者坚持要其说清公司名称,否则无法相信其能开*后,对方干脆挂了 *** 。

“如果120的救护车不足以支持非急救转运,那120以外社会救护车辆的存在,对于患者还是有利的,但需要有关部门进行监管,督促他们合法经营、公开透明收费,这样就可以趋利避害。”一位陕西网友认为,在非急救转运上,相关部门应尽快出台办法,在市场整治的同时,转向制度重构,通过建立分级管理体系,明确卫健部门制定服务标准,再由交通部门严查车辆资质,物价部门核定收费标准,就能实现对不法救护车的降维打击,维护消费者权益。

他山之石

看看国内这些城市非急救转运如何管理

救护车承载着患者的生命健康与希望,半路加价及违规运营等乱象,不仅让患者安全遭受威胁,更令其经济上蒙受损失。因此,国内多地均已“试水”加强管理,并收获了一定的经验。

如上海市引入国有资产参与管理,建立非急救转运平台,由专门的交通运输公司来承接运行;山东省青岛市由卫生健康行政部门搭建平台,加强管理。

在北京,建立有全市统一的“非急救医疗转运服务平台”来整合正规救护车资源,并要求所有救护车安装GPS和车载摄像头,数据实时接入监管平台。这样,患者可在平台预约及验证车辆资质,有了车牌、所属单位及驾驶员资质等公开透明的信息查询,便可以有效减少黑救护车浑水摸鱼的可能。

在上海,则将救护车分为“急救”和“非急救”两类,非急救转运由指定社会化机构运营,但需符合严格的车辆与人员标准,同时,通过交通、卫健部门联合开展跨部门执法,重点打击医院周边非法揽客行为。

广州则是以“牌照制度+社会监督”来强化非急救转运市场的良性运行。其做法是,发放合法转运救护车辆的专用标识牌(如“粤A·医疗转运”),以便于公众识别,并开通举报微信小程序和热线,鼓励公众拍摄举报无牌运营车辆,以全社会的共治,来加大非法救护车的违法成本。

此外,成都与杭州的做法也颇具创新。成都将部分合规转运服务纳入医保报销范围,以医保审核倒逼机构资质合规化,同时以转运服务指导价的公开发布,防止乱收费;杭州通过区块链技术与全流程可追溯,使非法救护车无从遁形。如利用区块链技术记录转运服务中预约、车辆轨迹、付费等环节的全流程,由于数据不能篡改,患者家属通过扫码即可验证服务的真实性。

尤其值得一提的是,2024年6月1日起,山西省太原市对非急救转运服务正式立法,因对非急救转运服务救护车的配置、标准、从业人员以及价格、监管等均有了明确规定,从而为其他未立法地区的立法提供了宝贵借鉴。

此外,有业内人士还建议,应建立全国性的综合监管体系和省际转运备案系统,在所有合法救护车车身显著位置标注所属单位、监督 *** ,以及推广“电子围栏”技术等手段,来防范监管真空、提高监管水平。

专家观点

应建立协同协作监管平台

铲除非急救转运非法牟利空间

陕西省社科院专家王晓勇认为,相比黑中巴、黑摩的这些不法运营车辆,黑救护车辆的存在,显然社会危害性更大,尤其是坐地起价、半路加价这种情况,既触犯法律、构成强迫交易和非法营运,也违背良知,属于只考虑经济利益的不道德行为,因此不能姑息,必须严管。他指出,除了院前急救,患者转院、转市等非急救转运,实际上也担负了救护车的责任,具有公益性质,故法律上应予以清晰界定。否则,救护人员无专业资质,车辆游离于监管之外,既难以保证价格的合理、救护的专业,一旦出了责任,也只有逃避。

“给非急救转院车辆一个明晰的法律定位,不仅可以明确责任,也会给不法救护车辆的非法营运予以打击。”王晓勇表示,有关部门应尽快完善相关法律体系,通过构建由卫生、道路交通、物价及各大医院等在内的协同协作监管平台,从根本上铲除由于缺少明文规定形成的非急救转运非法牟利空间,只有这样才能彻底摈除不法利益链对非急救转运市场的扰乱,保障经济秩序与社会秩序的稳定。

记者手记

守护生命的“天使之车”

不能沦为个别群体攫取利益的工具

随着社会发展和民众医疗需求的多元化,非急救转运服务在医疗保障体系中的重要性日益凸显。从康复出院的患者、行动不便需要定期就医的慢性病患者,到残障人士以及老年人,非急救转运服务为他们提供了必要的出行支持。然而,由于无法可依、监管真空,致使当前非急救转运市场乱象丛生,亟待立法来规范行业发展。

由于当前急救法规规定,医院不得将救护车用于非院前医疗急救服务,而非急救转运服务中的医务人员执业、车辆落籍、车载医疗设备等关键问题,又因为未出台相应的政策法律规定而导致监管无力。如卫生管理部门无执法权,虽能检查,却不能采取强制措施;交管部门、公安部门虽能采取措施,却须与其他管理部门协同。从《西安市急救医疗管理条例》看,该条例对院前急救医疗进行了法律规范,但对非急救医疗转运活动,仅指出“可以由社会力量通过专门的转运车辆提供,具体管理办法由市人民 *** 制定”,然而,时至今日,具体管理办法仍未出台,以致监管流于“空管”。

有法可依,方能依法管理,依法管好。鉴于非急救转运市场关乎民众的切身利益和生命安全,在参考国家相关法规和多地有效经验下,西安市也应迈开大步,制定出台非急救转运服务的具体管理办法,通过明确行业准入门槛,对车辆资质、设备配备、人员执业资格等做出严格规定,建立多部门协同的监管机制,并由卫生、公安、交通运输、市场监管等部门各司其职,形成监管合力,来规范服务流程和价格机制,杜绝价格欺诈等乱象;同时,依据办法设立投诉举报渠道,鼓励公众参与监督,以斩断牟利者的利益链,共同维护非急救转运市场的良好秩序,切实确保守护生命的“天使之车”不会沦为个别群体攫取利益的工具。

原标题:《华商追踪:“救护车”半路加价?陕西卫健委已介入;记者调查:黑救护车挤占市场→》